- Qui sommes-nous ?

- Presse

le fleurissement raisonn� des villes

Z�ro-phyto vous propose ce guide du fleurissement �alternatif? des villes. Son �laboration repose sur des constats et sur des exp�riences r�cemment engag�es ou d�velopp�es avec succ�s. Rien n'est impos�, tout est propos� afin de finaliser ce qui pourra �tre le fleurissement de demain, un fleurissement Durable et D�sirable. Le dialogue reste donc � poursuivre et de nouveaux partenaires devraient peu � peu s'y joindre.

D'un fleurissement purement esth�tique, nous vous invitons � passer progressivement � un fleurissement raisonn� gardant dans l'esprit cette recherche du beau tout en respectant, voire en restaurant les �quilibres naturels, et surtout s'int�grant au paysage local, urbain ou rural, qui en constitue la toile de fond. A vos pinceaux et � vos graines! La palette v�g�tale fournie dans ce guide devrait vous aider dans votre cr�ativit� et donnera un coup de pouce, soyez en s�r, � la nature qui nous entoure.

Adaptation et patience seront les principales qualit�s n�cessaires pour r�ussir un fleurissement nouveau, qui finalement ne l'est pas tant que cela.

Il nous faut probablement simplement r�apprendre la nature !

Fleurir autrement?

Les constats n�gatifs quant � l��tat de notre environnement et l�importance des risques sont nombreux. Diff�rents facteurs interviennent dans le d�s�quilibre des �cosyst�mes y compris l'�cosyst�me urbain. Outre la perte de biodiversit�, il est aussi question de sant� publique.

EROSION ACC�L�R�E DE LA BIODIVERSIT�

Si l�on n'y prend pas garde, les esp�ces aujourd'hui consid�r�es comme communes (qualifi�es d'herbes folles ou encore de mauvaises herbes) seront menac�es de disparition � leur tour dans quelques ann�es.

Sur 1 264 esp�ces de plantes vasculaires, 360 sont menac�es ; sur 55 esp�ces de mammif�res, 17 sont plus ou moins gravement menac�es de disparition ; sur 15 esp�ces d'amphibiens, 8 sont menac�es.

(source : Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas de Calais).

DIVERSES POLLUTIONS

L'agriculture, souvent montr�e du doigt, n'est pas la seule source de pollution. Celle-ci �mane aussi des zones non agricoles : espaces verts priv�s, espaces verts publics, zones d'activit�s �conomiques... Nous en sommes tous responsables, soit directement par l'utilisation des produits incrimin�s, soit indirectement en r�clamant une certaine forme de fleurissement induisant le recours � ces produits. Ces pollutions ont des effets n�fastes sur la sant� humaine : pesticides dans les foetus humains, dans le lait maternel, d�r�glements hormonaux constat�s chez des agriculteurs am�ricains, probl�mes respiratoires... auxquels s�ajoutent de lourds probl�mes de qualit� de l'eau (pollution � l'azote et au phosphate).

Tirons les enseignements qui s'imposent : fleurir autrement, c'est pratiquer un fleurissement raisonn� respectueux des �quilibres naturels qui sont un gage de durabilit� dans les milieux naturels, les espaces verts et jusqu'aux recoins les plus min�raux de nos villes.

Fleurir en respectant les �quilibres naturels ?

Les pratiques d�velopp�es aujourd'hui en espaces verts, et particuli�rement en mati�re de fleurissement, ne sont pas toujours compatibles avec le respect des �quilibres naturels et la pr�servation de la biodiversit� :

UN TRAVAIL AX� SUR LE V�G�TAL ...

... sans prise en compte de la faune et notamment des auxiliaires. Or, les �quilibres naturels passent aussi par la faune au travers des r�seaux trophiques et des cha�nes alimentaires. Le premier maillon en est certes le v�g�tal mais il est en interaction et en interd�pendance avec les maillons suivants. Ce sont ces cha�nes alimentaires qu'il conviendrait de respecter, voire de restaurer, par des am�nagements pr�cis et par une gestion ad�quate.

L'UTILISATION FR�QUENTE DE VARI�T�S HORTICOLES

La flore sauvage est plus attractive pour la faune. En favorisant les vari�t�s horticoles, on aboutit � un milieu appauvri en biodiversit� et on augmente les traitements phytosanitaires et les arrosages.

LE NON-RESPECT DE L'�COLOGIE DE LA PLANTE

Qu'il s'agisse de vari�t�s botaniques (sauvages) ou horticoles, il faut respecter la physiologie et l'�cologie de la plante pour limiter les ravageurs et les maladies, mais aussi pour �conomiser l'eau ! Pour ce, utilisez des plantes rustiques, adapt�es aux sols et au climat de notre r�gion et respectez leurs exigences vis-�-vis de la lumi�re. Si une plante tombe malade, c'est tr�s certainement parce que le milieu dans lequel elle a �t� introduite ne lui convient pas. Posez-vous alors la question : un �quilibre naturel a-t-il �t� rompu ?

UNE MAUVAISE UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

et un g�chis de l'eau li�s � certaines techniques de v�g�talisation... On peut pr�ner le tout naturel. On pourrait proposer l'arr�t de la mosa�culture qui n�cessite eau, engrais et lutte chimique mais ce serait aller � l'encontre de la volont� de fleurir la ville et de rendre agr�able cet univers min�ral. Pourtant, il est question ici de r�duire les pollutions d�origine phytosanitaire. Le choix des esp�ces est alors primordial, tout comme l'acceptation de la maladie et/ou du parasite jusqu'� un seuil de tol�rance. Cela n'est pas encore dans les moeurs et mentalit�s mais permettrait de r�duire consid�rablement l'utilisation des produits phytosanitaires. Toutefois si aucun rem�de naturel n'est applicable, on utilisera en ultime recours un produit chimique en respectant les doses pr�conis�es et en suivant les conditions d'application afin de se prot�ger soi-m�me. On pourra aussi se demander pourquoi il a fallu en arriver l�, n'y a-t-il pas un d�s�quilibre quelque part ?

LE NON RESPECT DES PRINCIPES DE PHYTOSOCIOLOGIE et d'associations de plantes

Au potager, c'est bien connu, certains l�gumes forment de bonnes associations tandis que d'autres ne se supportent pas. On parle de cultures associ�es. On peut profiter de l'influence b�n�fique que certaines esp�ces ont sur d'autres gr�ce � des substances s�cr�t�es par les racines, par exemple. Ce principe de culture biologique est bas� sur une notion de phytosociologie selon laquelle les plantes sont organis�es en communaut�. En mati�re de fleurissement, ce m�me fondement �cologique s'applique tant et si bien que des associations respectant les affinit�s des plantes entre elles, non seulement facilitent la gestion et r�duisent les atteintes � l'environnement, mais permettent aussi d'arriver � un r�sultat bien meilleur, et � des compositions plus dynamiques et vivantes.

DES PLANTES VIVACES SOUVENT D�LAISS�ES

La plante annuelle est la plante "reine" en fleurissement, mais son utilisation n�cessite beaucoup d'entretien et un renouvellement permanent. Que de temps, d'argent et de possibles pollutions pour des plantes qui ne fleuriront qu'une ann�e ! Sans vouloir leur disparition, pourquoi ne pas trouver le compromis id�al? Les plantes vivaces, quant � elles, occupent progressivement l'espace et offrent des niches �cologiques vari�es. Elles sont plant�es une fois, parfois d�plac�es mais beaucoup moins renouvel�es que les annuelles. Un bon choix passe �videmment par des vari�t�s rustiques et si possible locales pour dynamiser l'�cosyst�me du massif fleuri.

DES INTERVENTIONS ANNUELLES

qui ne tiennent pas compte des cycles biologiques Tout comme les cha�nes alimentaires, les cycles biologiques sont importants pour les �quilibres naturels. Ces cycles comportent : la mont�e en graines, la nidification, la ponte des insectes, l�hivernage... . Ne retirez pas trop t�t les annuelles, ne rabattez pas trop t�t non plus les vivaces. Laissez des niches �cologiques, nettoyez les massifs au d�but du printemps lors des plantations d'annuelles comme � Sailly-sur-la-Lys (ce qui favorise les insectes auxiliaires).

L'ABSENCE, EN G�N�RAL, DE FILI�RES DE RECYCLAGE des v�g�taux et d�chets verts

Certaines pratiques existent n�anmoins. Par exemple, certaines communes offrent aux particuliers des annuelles retir�es des massifs et pouvant encore fleurir, des v�g�taux divers, collectent des d�chets en vue d'un compostage collectif, ou incitent et aident au compostage individuel... Le devenir du v�g�tal et son recyclage font aussi partie du fleurissement de la ville !

LE FLEURISSEMENT CHAMP�TRE

Un fleurissement en harmonie avec le paysage : trop de couleurs, trop d�organisation, un ultra interventionisme finissent par d�noter et trancher sur le paysage ambiant, surtout en zones p�riph�riques, en milieux semi-ruraux et ruraux. Dans certains cas, un retour � la simplicit� et au naturel s�impose et les m�langes champ�tres associant gramin�es et fleurs sauvages offrent la possibilit� d�un fleurissement naturel, paysager et �cologique dans son organisation et son �volution ann�e apr�s ann�e, loin donc de la pratique de la mosa�culture.

Fleurissement de Prestige sur le parking de la mairie :

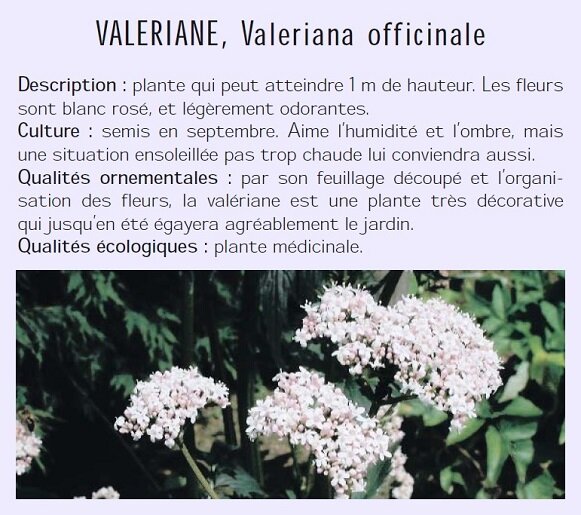

alch�mille, val�riane officinale, s�dums...

Ce fleurissement fait donc appel aux vari�t�s sauvages, locales. L�accent est mis sur l�attrait �cologique de la composition v�g�tale (aspect conservatoire pour la flore en danger, attractivit� pour la faune locale).

Plac�es en p�riph�rie de ville, en zones peu fr�quent�es (semi-rurales, rurales), ce fleurissement participe au maillage vert de la cit� : croissant vert et randonn�es, corridors biologiques.

Une porte d�entr�e pour l�Education � l�Environnement avec les �coles notamment�La nature est un grand terrain de d�couverte, d��veil et d�apprentissage. Les espaces verts et les espaces fleuris en tant qu��l�ments de notre environnement peuvent aussi avoir ce r�le �nouveau? d��ducation � l�Environnement. Le choix des vari�t�s est alors important, les ph�nom�nes de la nature (facilement observables) ne se manifesteront que si la composition v�g�tale est �quilibr�e. Les facteurs intervenant sur cet �quilibre sont : le sol (la nature du sol d�termine le type de plante), la luminosit� (plantes d�ombre, plantes de lumi�re), l�origine des semences et plantes (origine locale vous l�aurez compris !) et les associations (respect des cort�ges phytosociologiques).

Am�nagements et strat�gie de communication

Des am�nagements "mod�les" comme la prairie fleurie (certes horticole) de la photo ci-contre, permettent par leurs multiples couleurs, d'�gayer et de charmer les habitants tout en maintenant des vari�t�s spontan�es comme le ch�nopode et la renou�e persicaire. On ne peut en effet se permettre d'introduire dans les parterres et massifs ces vari�t�s sauvages � cause des r�actions n�gatives qu'elles susciteraient (impression de manque d'entretien). Mais, nous avons l� deux plantes tr�s int�ressantes d'un point de vue �cologique. Une signal�tique adapt�e : pour expliquer les changements qui s'op�rent, la communication sur site est primordiale. Elle passe par une signal�tique type panneaux d'explication, de pr�sentation de site, plaques d'arboretum...

Fleurissement et verdissement vertical

Fleurir et v�g�taliser le milieu urbain atteint rapidement ses limites. De nombreuses contraintes sont impos�es par le caract�re min�ral de nos cit�s et le manque de surface verte, pour des imp�ratifs de s�curit� ou encore par les aspects �conomiques... Les solutions envisag�es (jardini�res, vasques, suspensions...) induisent une surutilisation de produits de traitement ainsi qu'un surarrosage, pratiques peu �cologiques.

Comment agir alors pour poursuivre l'effort d'embellissement et de "renaturation" engag�, pour accompagner les politiques touristiques (accueil du public) et environnementales (trame verte).

Il semblerait, au regard des exp�riences d�velopp�es par plusieurs villes (Lille, Roubaix, Villeneuve d'Ascq, Faches-Thumesnil), des incitations aupr�s des commer�ants (restaurants, fleuristes) et des particuliers, que les plantes grimpantes apportent une solution int�ressante.

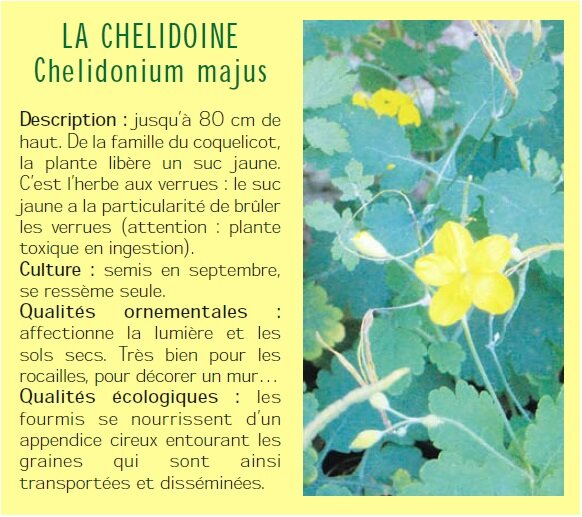

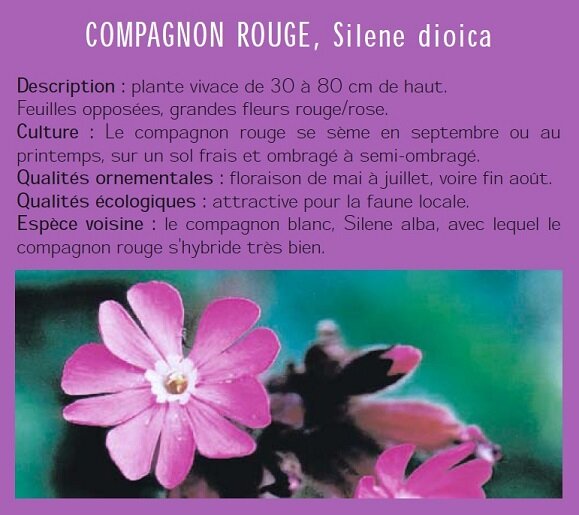

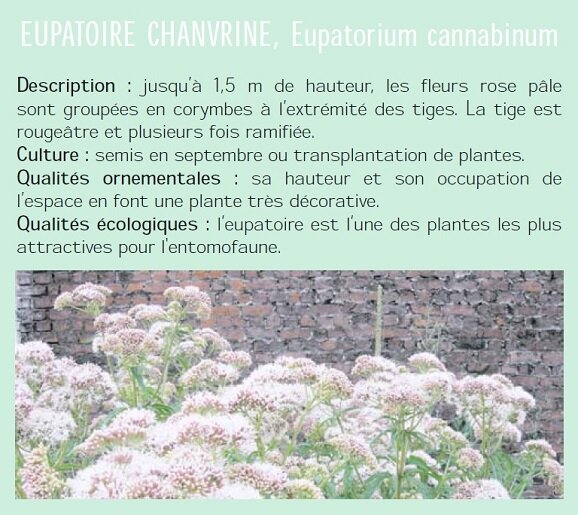

Petit catalogue des fleurs sauvages

Voici un panel non exhaustif de plantes sauvages pour un fleurissement de ville esth�tique et raisonn�. Certaines ont fait leurs preuves, les autres sont � tester sans toutefois trop de risques. Exp�rimentez, m�langez, variez les couleurs et les plaisirs, laissez parler votre imagination et soyez cr�atifs. Votre palette des possibles s�enrichira peu � peu !

LES ANNUELLES

LES BISANNUELLES

LES VIVACES

Quelques cl�s et pratiques pour un fleurissement �cologiquement responsable

DE LA PLACE POUR LES VIVACES

Inclure des vivaces dans les compositions pour cr�er des habitats naturels durables comme � Saillysur- la-Lys (photo ci-contre) : alch�mille, marguerite sauvage, compagnon rouge, compagnon blanc...

LES ASSOCIATIONS DE PLANTES ET LA PHYTOSOCIOLOGIE

Profiter des actions b�n�fiques de certaines plantes envers d'autres et respecter les cort�ges floristiques. Respecter les gammes de couleurs ne sera pas un luxe non plus pour des compositions r�ussies.

Photo ci-contre : Quelques annuelles des moissons (coquelicots, bleuets...), un peu de vivaces (marguerites) pour une composition proche d'une prairie o� les fleurs s'expriment chacune sans se contrarier puisqu'ayant des exigences et des tol�rances proches.

L'ARROSAGE

Arroser de fa�on raisonn�e, sans exc�dent d'eau synonyme de gaspillage. Arroser de pr�f�rence t�t le matin et non en d�but d'apr�s-midi, en plein soleil quand l�eau s'�vapore rapidement sans avoir �t� assimil�e par la plante.

LES PRODUITS DE TRAITEMENT

Limiter au maximum leur utilisation, le cas id�al �tant de les bannir totalement !

Respecter les doses et les conditions d'utilisation, �viter de pulv�riser par temps de pluie et � proximit� de points d'eau, de bouches d'�gouts...

Penser � la lutte int�gr�e, � la m�sange gourmande d'insectes et � la coccinelle chasseuse de pucerons. Bref, ne pas oublier les animaux auxiliaires, favoris�s par des am�nagements naturels (tas de bois, souches, nichoirs...) et une gestion �cologique.

Economiser les interventions phytosanitaires en diversifiant les esp�ces dans les massifs fleuris. Utiliser plusieurs vivaces et indig�nes pour dynamiser l'activit� biologique. La moindre utilisation de mol�cules de synth�se peut d�truire l'�quilibre du micro�cosyst�me "massif". Ne pas paniquer en cas de pr�sence de pucerons, les auxiliaires sont pr�sents (apprenez � les reconna�tre), � leur rythme ils vont r�guler ces populations pour atteindre un �quilibre et un seuil de tol�rance. Sans pucerons, pas de m�sanges, pas de coccinelles. Ne pas oublier que les purins et d�coctions sont aussi efficaces que les insecticides et fongicides chimiques.

LE MULCH ET LES PAILLAGES

Au pied des arbres, dans les massifs, le mulch et les paillages en g�n�ral sont une alternative au d�sherbage, manuel, thermique ou chimique et permettent de r�duire les arrosages.

- g�otextile biod�gradable.

- paillette de chanvre : un r�pulsif � rongeurs par son effet casse-dent (elle crisse sous la dent) qui pr�sente aussi une efficacit� reconnue contre l'o�dium.

De plus, elle est plus longue � se d�composer que la paillette de lin.

- �corces de feuillus (massif en pied d'arbre)

- �corces de feuillus (dans un jardin d�aromates)

LES ENGRAIS

Les engrais organiques sont les plus �cologiques : ils pr�servent la faune du sol (lombrics, micro-invert�br�s...).

Si vous avez recours � des engrais chimiques, sachez que cela revient � appauvrir la microfaune du sol, � rompre les cha�nes alimentaires et donc � d�s�quilibrer l'�cosyst�me et � augmenter les risques de d�g�ts par les ravageurs et maladies.

Respectez les doses prescrites.

POSER UNE ASSISE VERTE, TRAVAILLER AVEC LES FEUILLAGES

Laiss�s pour compte du fleurissement, le feuillage et la verdure en g�n�ral constituent une assise int�ressante faisant ressortir les couleurs et les floraisons qui vont se succ�der.

On voit d'ores et d�j� appara�tre des fleurs sur fond de pelouse (p�querettes, pissenlits...), des prairies avec gramin�es et des parterres fleuris sur variations de feuillages. Cela peut entra�ner des changements de gestion (comme le b�chage en pied de massif, pas toujours utile), une �conomie de temps et syst�matiquement un gain esth�tique. D�couvrez aussi